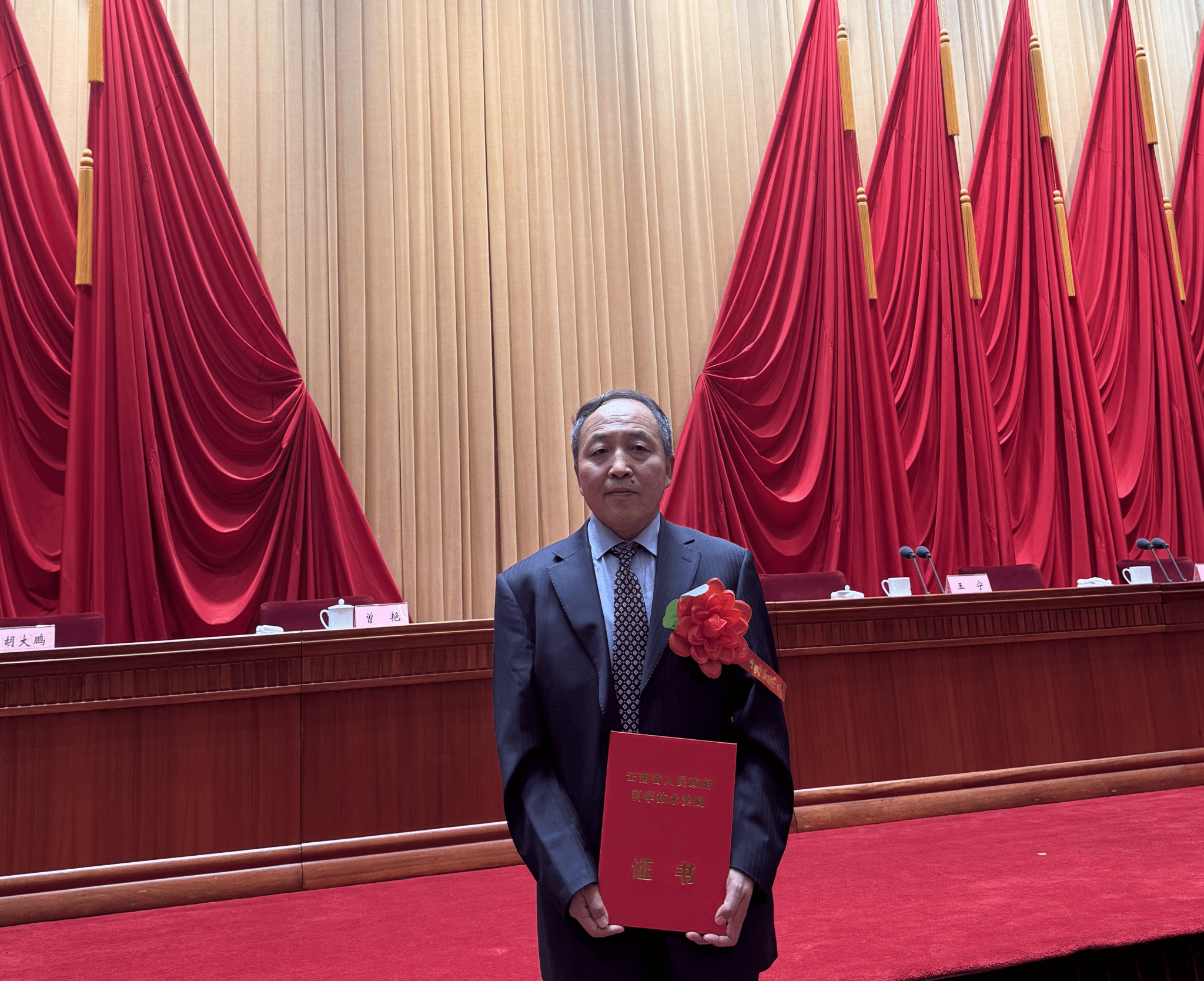

本站消息 近日,學校張乃明教授團隊牽頭完成的“農田磷素累積風險識別與作物高效利用關鍵技術及應用”榮獲2024年度云南省科學技術進步獎一等獎。這一突破性成就不僅是對團隊十五載深耕科研一線的最高褒獎,更以硬核科技破解了云南高原湖泊流域“農業增產增效與磷素面源污染防控”的世界性難題,為國家生態文明建設與糧食安全戰略在西南邊疆的落地提供了“云南方案”。

一、錨定國家需求,攻克“磷素利用率低”的難題

磷是作物生長的“糧食”,亦是水體富營養化的“元兇”。長期以來,我國作物磷素當季利用率只有10-20%,農業生產面臨“保障糧食安全需增施磷肥、控制面源污染需減施磷肥”的雙重壓力,這一矛盾在湖泊密集、生態敏感的云南尤為突出。

張乃明教授團隊以國家戰略需求為導向,在國家及省部級科技項目持續支持下,歷時15年開展系統性攻關,形成從理論到方法、從評估到應用的全鏈條突破:一是理論創新破局。創建我國首個土壤磷素環境閾值研究模型體系,首次精準量化滇池流域及四種典型農田土壤的磷素環境閾值,為磷素“安全利用紅線”劃定科學邊界。二是風險精準識別。基于閾值模型,全面圈定云南九大高原湖泊流域磷素流失高風險區域,為流域生態保護與農業布局優化提供可視化“數字地圖”。三是技術體系夯基。構建從磷素風險評估到精準管理再到高效利用的一體化理論與技術框架,填補了我國西南山區農田磷素精準管理領域的理論與方法空白。

二、打通轉化鏈路,讓科技成果“長在田間、用在實處”

堅持產學研用深度融合,是團隊成果落地見效的核心密碼。本次獲獎成果不僅實現理論與技術的系統性突破,更將創新勢能轉化為產業動能:一是成果產出豐碩。累計獲國家專利25件、軟件著作權15件,出版專著5部,發表學術論文111篇,構建起作物磷素高效利用的“理論技術產品”全鏈條知識產權體系。二是技術物化為利器。開發出適配不同區域的施肥模型及分區量化施肥技術,打造“土壤有效磷含量精準施肥方案”智能決策系統,配套農戶可直接操作的手機APP,讓“科學施肥”指尖可達。三是產品產業化惠民。研制的生物磷肥、增效磷肥、作物專用配方肥、土壤磷素激活劑等系列產品實現規模化推廣應用。在云南主要農區示范后,使作物磷素利用率提升5-10個百分點,化肥用量減少10%以上,既實現節本增效,又削減磷污染負荷,為國家化肥零增長目標提供了關鍵支撐,完美踐行“把論文寫在云嶺大地上”的科研初心。

三、建強創新梯隊,筑牢可持續發展根基

科研的生命力在于傳承。自2014年起,張乃明教授頭組建的“云南省土壤資源利用與保護創新團隊”獲評省級優秀團隊,持續培育出一批青年科技骨干。本次獲獎成員中,4人為其指導的博士、碩士研究生;2人入選云南省“興滇英才”計劃,多人晉升高級職稱。團隊還牽頭建成“云南省土壤培肥與污染修復工程實驗室”“云南省野外科學觀測研究站”“魏復盛院士工作站”等平臺,為青年人才搭建起“能干事、干成事”的成長舞臺,持續為西南地區農業綠色發展注入創新動能。